이번 테마 10은 ‘이 괴물 같은 넘’이라는 말이 저절로 튀어나올 만큼, 강력한 한방을 가진 시계 10개 뽑아봤습니다. 해당 카테고리에서 최고 중의 최고를 추려내는 의도가 아닌 점 미리 양해해주시면 고맙겠습니다.

궁극의 투명함 : 리차드 밀 RM 056

케이스 속에 담긴 무브먼트를 보고자 하는 욕구는 시스루 백이 대중화되면서 더욱 강해졌던 것 같습니다. 기계식 시계의 아름다움 중 하나가 무브먼트이기 때문에 당연하다고 하겠죠. 이 같은 생각에서 앞서 있던 시계는 쿼츠인 스와치였습니다. 투명 플라스틱이라면 만드는 일도 어렵지 않을뿐더러 비용도 크게 다르지 않으니까요. 하지만 형형색색으로 물들인 쿼츠 무브먼트라고 해도 보여줄 수 있는 데에는 한계가 있었습니다. 기계식에서는 많은 시도가 있었습니다. 코룸의 골든브릿지, 오메가 드 빌 아워비전은 시스루 백 이외에 측면이나 미들 케이스를 사파이어 크리스탈로 만들어 전에 없던 개방감을 선사했지만 완전하지는 못했죠. 까르띠에는 컨셉트 모델 ID Two에서 사파이어 크리스탈로 만든 케이스를 선보입니다. 칼리브 드 까르띠에의 케이스를 사파이어 크리스탈로 성형해 완전한 투명 케이스에 성공하지만 단 하나의 컨셉트 모델에 불과했습니다. 사실상 투명 케이스에 성공한 브랜드는 리차드 밀입니다. RM 056로 시작해 RM 56-01를 선보이고 RM 56-02를 마지막으로 시리즈를 종료했는데요. 만들고자 하는 시계가 있다면 얼마나 비용이 들더라도 상관없다는 리차드지만 공정, 비용상의 부담이 없지 않았을 겁니다. 투명 케이스에서 가장 중요한 하나는 당연히 투명함입니다. ID Two의 실물을 본 기억이 오래되어 공평한 비교는 아니지만 투명함과 케이스의 엣지 처리에서 RM 056 시리즈가 우위에 있다고 보는데요. RM 056 시리즈의 케이스 가공에만 1000시간을 들인다는 것은 잘 알려진 사실입니다. 시리즈 중에서 가장 멋진 모델은 RM 056입니다. 여기저기 레버가 뒤엉킨 복잡한 스플릿 세컨드 메커니즘 담고 있는 투명 케이스는 실수로 떨어뜨리면 산산조각 날것 같은 모습이라 아슬아슬한 긴장감까지 자아내죠. 이 점이 시리즈 중에서 RM 056을 가장 먼저 꼽게 만드는 이유입니다.

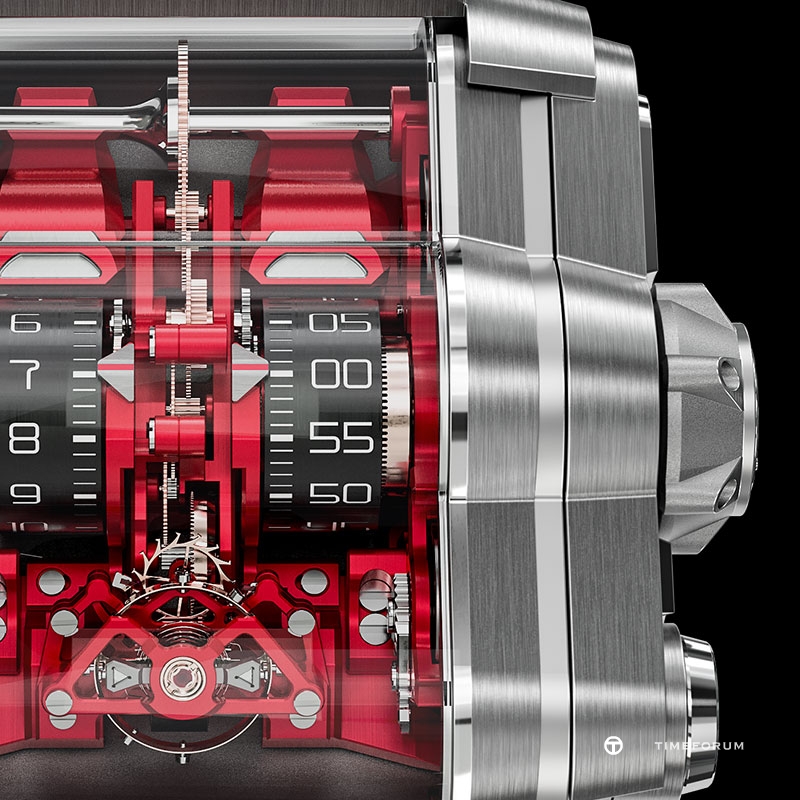

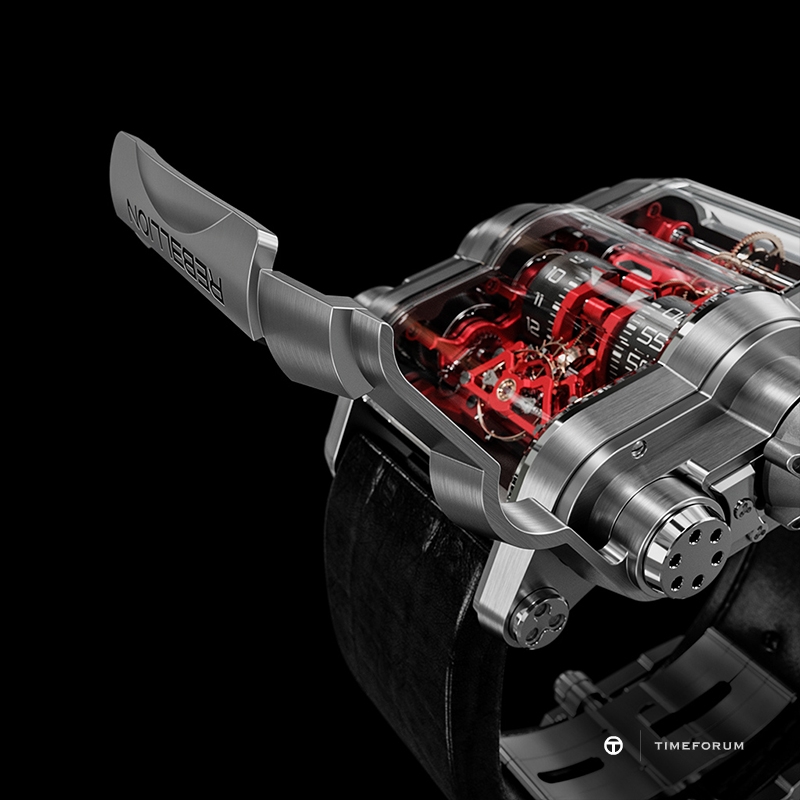

머신 : 레벨리온(Rebellion) T-1000

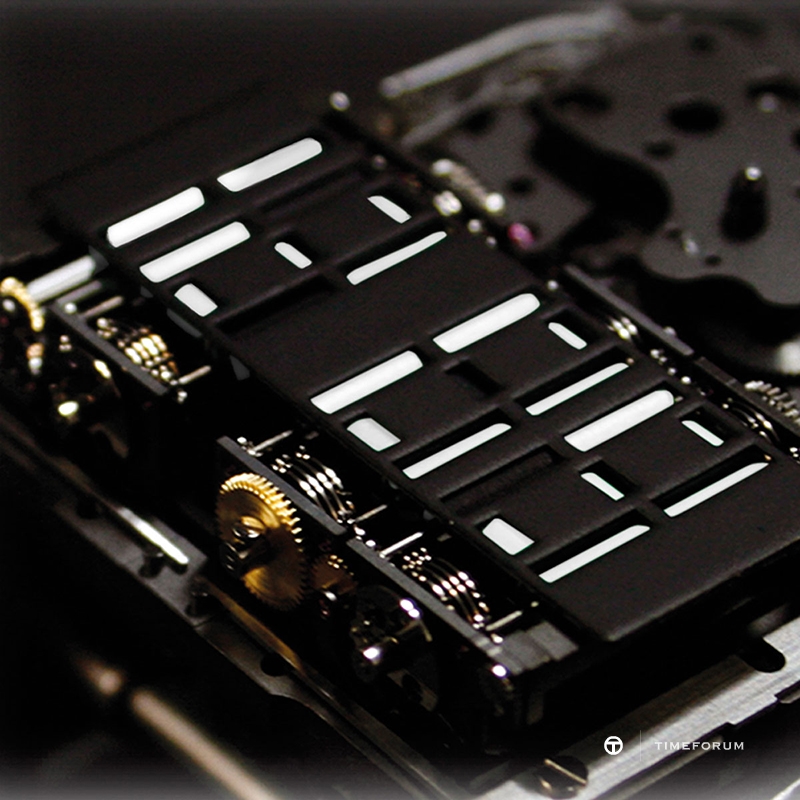

반란, 반역이라는 뜻의 브랜드 명의 레벨리온과 이들이 내놓은 T-1000은 터미네이터2에서 충격을 받으면 곧바로 재생하며 떨쳐낼 수 없는 추격자인 T-1000을 연상케 하죠. 의도적인 네이밍이 아닐까 싶은 레벨리온의 T-1000인데요. 브랜드 명은 반란이라기 보다 기존의 통념에 대한 반항을 의도하지 않았나 싶습니다. 수백 년을 거치며 완성된 무브먼트의 구조는 부품의 수평배치가 기본으로 휴대와 착용 용이성을 고려했습니다. 파르미지아니가 타입 370으로 선보인 수직배치의 무브먼트가 등장한 이후, 이를 발전시킨 브랜드의 하나가 레벨리온입니다. 대표작인 T-1000은 1,000시간(약 42일) 파워리저브에서 기인합니다. 좌우에 대칭되는 총 6개의 배럴이 이를 가능하게 합니다. 배럴은 체인으로 연결해 이를 드러내는데요. 퓨제&체인(Fusee & Chain)구조를 재현한 랑에 덕분에 체인이 생소하진 않으나 탱크의 캐터필터처럼 사용한 T-1000의 체인은 굉장히 인상적입니다. 기어트레인은 배럴처럼 중앙에 수직 배치했으며, 그 양 옆으로 드럼을 이용해 시, 분을 표시합니다. 여기서 밸런스와 이스케이프먼트는 비스듬하게 누워있는데, 그루벨 포시의 30도 투르비용처럼 포지션 변화에도 중력영향을 균등화하려는 의도로 보입니다. 케이스는 스포츠카의 투명한 엔진룸처럼 만들었고 케이스 왼쪽 측면도 투명하게 처리해 무브먼트의 컨셉트를 온전히 즐길 수 있습니다. 거기에 무브먼트의 표면 색상은 선택 옵션으로 흡사 스포츠카의 인테리어를 선택하는 감각을 받기도 합니다.

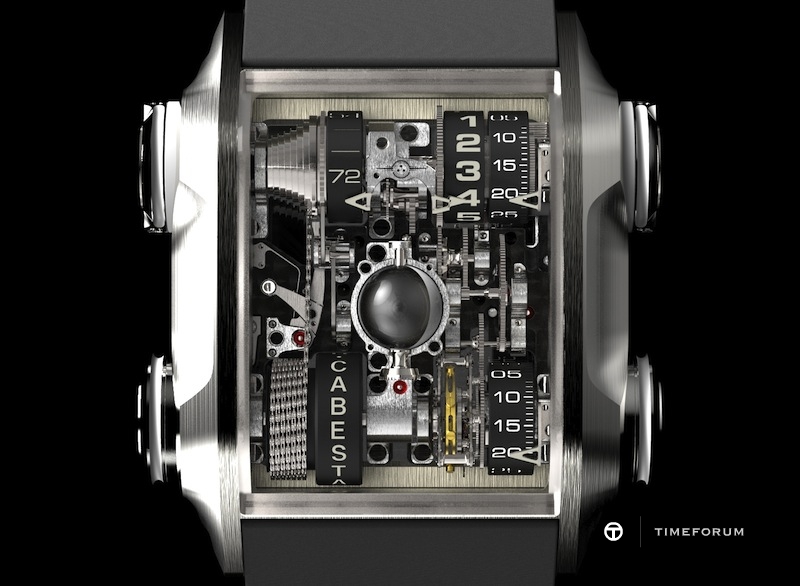

야누스 : 카베스타(Cabestan) 루나 네라

레벨리온 T-1000과 같은 수직배치의 무브먼트를 사용하는 버티컬 이모션이 카베스타의 주력 라인입니다. T-1000이 긴 파워리저브와 미래지향적 디자인을 스포츠카나 머신 같다면 카베스타는 클래식합니다. 72시간에 이르는 파워는 퓨제&체인을 거쳐 균일하게 투르비용 케이지에 전달되도록 합니다. 카베스타도 수직배치 무브먼트이므로 드럼형 인디케이터를 사용하며 이런 구조에서 가장 시인성이 좋은 방법이기 때문이겠죠. 제공하는 정보는 풍부합니다. 시, 분, 투르비용 케이지와 연결한 드럼으로 초를 표시합니다. 퓨제도 효과적으로 활용해 파워리저브 인디케이터 역할을합니다. 루나 네라의 베이스는 수직배치 첫 모델이었던 윈치(Winch = 프랑스어 Cabestan) 투르비용 버티컬이며 여기에 입체적인 3D 문 페이즈를 더한 모델이 루나 네라입니다. 케이스 측면에는 캡스턴(Capstan)이라는 크라운 역할의 부품이 달려 있습니다. 이것으로 와인딩, 시간 조정, 문 페이즈 조정을 하며 루나 네라에는 네 개의 캡스턴이 달려 있지만 하나는 조작에 관여하지 않는 장식용입니다. 과거의 현대의 기술로 잘 버무려 놓았는데, 클래식한 다이얼과 모던한 케이스 백의 대비는 마치 야뉴스 같은 면모로군요.

페라리의 명성 그대로 : 위블로 라 페라리 MP-05

레벨리온, 카베스타 같은 수직배치의 시계지만 양산 브랜드에서 나온 모델이 라 페라리입니다. 페라리 최초의 하이브리드 수퍼카인 라 페라리 공개에 맞춰 위블로도 동명의 시계(정확하게는 라 페라리 MP-05)를 내놓습니다. 소고기 패티를 어마어마하게 쌓아 올린 것 같은 햄버거가 떠오르는 중앙의 배럴은 숫자만큼의 밥값을 합니다. 50일의 어마어마한 파워리저브를 지녔으며 별도의 툴을 이용해 와인딩 하는 방식으로 파워리저브가 길면 길수록 툴을 꺼낼 횟수가 줄어듭니다. 이렇게 수직으로 붙여나갈 수 있는 구조는 수평배치에 비해 배럴 숫자에서 큰 차이가 납니다. 같은 무브먼트의 면적이라면 수평배치로는 불가능한 11개의 배럴을 사용할 수 있으니까요 배럴 좌우로 드럼을 이용한 시, 분 표시. 시간이 아닌 일로 단위가 아예 다른 파워리저브 인디케이터가 배치됩니다. 케이스는 라 페라리의 엔진룸을 연상시키도록 디자인 했고 다이얼 6시 방향으로는 역시 수직 배치한 투르비용 케이지 초침으로 마무리됩니다. 케이스 백에서 드러나는 칼리버 HUB9005는 마치 10기통 엔진 같은데요. 정확성을 빼면 성능이라고 말할 부분이 없는 시계에서 성능이라는 느낌을 주는 소수의 시계 중 하나가 라 페라리 MP-05입니다.

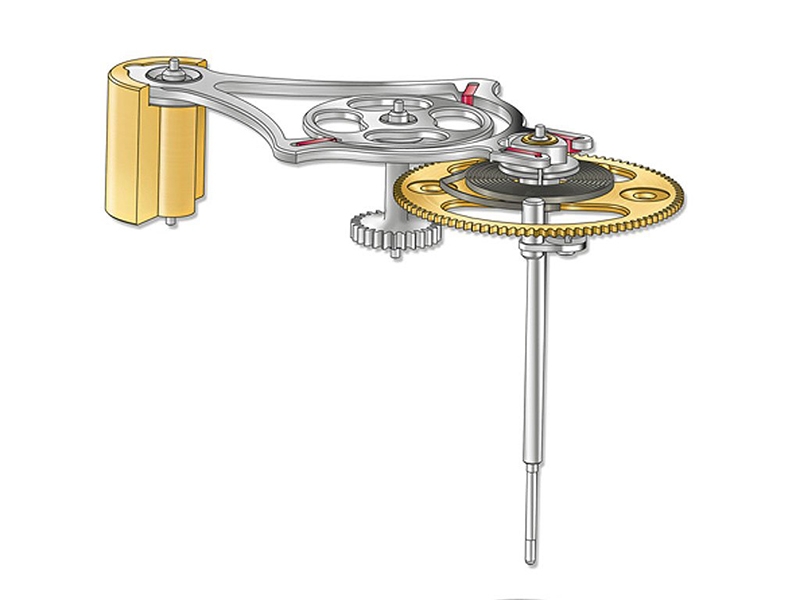

양의 탈을 쓴 늑대 : 랑에 운트 죄네의 랑에 31

46mm에 달하는 거대한 지름을 빼면 앞서의 시계들에 비해 정상적(?)입니다. 하지만 단정한 케이스 속에는 37mm 지름을 지닌 칼리버 L034.1의 7할을 배럴이 차지하고 있다는 사실을 알면 만만치 않은 상대라는 게 느껴집니다. 이름의 31은 아시다시피 31일 파워리저브를 의미합니다. 레벨리온 T-1000의 1000시간(약 42일), 라 페라리의 50일 파워리저브에 비하면 짧지만 랑에 31이 대단한 이유는 단 두 개의 배럴(트윈 배럴)로 한 달을 구동하기 때문입니다. 트윈 배럴로 구현 가능한 파워리저브가 8일 정도가 최대치임을 고려할 때 31일 구동의 어려움은 말할 필요도 없습니다. 그리하여 랑에는 콘스탄트 포스 이스케이프먼트를 고안해 토크의 균일화에 성공합니다. 이것은 과거의 르모트와(Remontoir)에서 영감을 받았다고 할 수 있는데, 르모트와는 정력 장치로 해석됩니다. 精力이 아니라 定力을 의미하며 균일한 토크를 내기 위한 일종의 컨버터라고 할 수 있습니다. 요즘 르모트와는 프랑소와 폴 쥬른이나 랭 앤 하이네(Lang & Heyne)처럼 소량 생산의 하이엔드에서나 볼 수 있는데요. 랑에는 콘스탄트 포스 이스케이프먼트를 비롯해 자이트베르크처럼 디지털 표시를 하므로 토크의 중요성이 큰 모델에 사용합니다. 한동안 랑에가 몰두했던 주제였던 것도 같고요. 이와 더불어 키리스 워크(Keyless Works)메커니즘의 보편화로 자취를 감춰버린 키를 되살려 태엽을 감도록 해 사라진 재미를 끌어냈는데요. 사실 재미라기 보다 크라운으로 태엽을 감기에는 손가락이 아플 정도로 큰 힘이 들어가기 때문이죠.

전자시계의 감성 그대로 : 드 그리소고노의 메카니코(De Grisogono Meccanico) DG

우리에게 생소한 이름이지만 드 그리소고노는 주얼러로 유명합니다. 시계에서는 굉장히 독특한 기믹을 지닌 시계를 발표해 강한 인상을 남기고 있습니다. 카메라 셔터를 여닫는 동작을 하거나 다이얼을 돌려 기능을 표시하는 모델 같은 것이죠. 그 중 최고는 메카니코 DG입니다. 아날로그인 기계식으로 디지털 표시를 하고자 하는 청개구리 같은 시도는 예전부터 있어왔고 숫자가 그려진 디스크를 돌려 방식이 가장 흔한데요. 이런 디지털 감성을 드러내는 모델 중 가장 뛰어납니다. 메카니코 DG는 전자시계하면 가장 먼저 떠오르는 흑백 액정의 쿼츠를 재현합니다. 동시에 아날로그 방식의 시, 분침을 지녔는데요. 옛날 돌핀 시계 중 아날로그와 디지털 창을 지닌 고급형 모델의 구성과 같습니다. 커다란 차이는 이것이 기계식이라는 점입니다. 아날로그 바늘과 싱크로 된 디지털 창은 외관만 디지털일 뿐 내부는 패널을 회전시켜 표시하는 아날로그 그 자체입니다. 발표한지 제법 모델이지만 강력한 볼거리를 들고 나오는 시계들 사이에서 여전한 존재감을 드러냅니다. 해리 윈스턴의 오푸스 8이 전자시계 같다고 그렇게 욕을 먹었지만 분 표시는 미흡했었는데요. 제대로 전자시계처럼 보이고자하는 컨셉트였다면 메카니코 DG의 방식이 맞다고 봅니다.

대기만성? : 해리 윈스턴의 오푸스 3

위 초기형 오푸스 3 / 아래 최종형 오푸스 3

2014년 스와치 그룹에 인수되는 과정에서 오푸스 시리즈를 준비 할 시간이 없었던 것 같았으나 2015년에도 새로운 오푸스가 나오지 않았습니다. 앞으로 해리 윈스턴을 상징하던 오푸스는 더 이상 나오지 않을 듯한데요. 그래서인지 오푸스 3에 대한 재조명을 해야 할 것 같네요. 시리즈 사상 가장 많은 화제를 불러 일으킨 모델입니다. 제작자가 비아니 할터라서 한 번, 바젤월드에서 발표되었지만 작동하지 않는 것으로 두 번, 예약자에게 환불을 해주겠다고 했지만 아무도 응하지 않았던 것에 세 번, 결국 최초의 설계를 크게 수정하며 완성된 것으로 네 번 화제가 된 모델입니다. 여섯 개의 동그란 창을 이용한 디지털 표시로 시, 분, 날짜를 표시하려고 했습니다. 분이 다음 숫자로 바뀌기 4초를 앞두고서는 56, 57, 58, 59의 초 카운트 다운을 하는 컨셉트는 당시로서는 경악을 금치 못할 정도였습니다. 하지만 너무 앞서나간 탓인지 최초 설계에서 메커니즘을 제대로 구동할 수 있는 메인스프링이 이 세상에 존재하지 않았다고 하죠. 설계 변경을 겪고 우여곡절 끝에 나온 오푸스 3는 최초의 리테일가에서 두 배에 미치지 못하는 가격으로 경매에 낙찰되며 가치를 평가 받았는데요. 그간 워낙 강력한 시계들이 여럿 등장한 탓에 상대적으로 약해지긴 한데다가 다른 오푸스 시리즈에 비해 상대적으로 높은 금액은 아니지만 오푸스하면 가장 먼저 떠오르는 시계임에는 틀림이 없습니다.

뚫을 수 없는 방패 : 오메가 아쿠아테라 15,000가우스

내자성시계는 용도가 한정된 장르였습니다. 보통 사람이 생활하는 환경에서 자성이라고 해봐야 커다란 스피커 정도랄까요. 하지만 연구실, 발전소 같은 환경에서는 강력한 자기가 뿜어져 나왔고 쿼츠가 등장하기 이전의 기계식 시계는 속수무책으로 당할 수 밖에 없습니다. 이에 내자성시계가 등장하게 되는데 파일럿 워치에서 사용하던 연철 소재의 이너케이스를 무브먼트에 덮고 다시 케이스 백으로 닫는 방법으로 자성을 차단하게 됩니다. 이 분야에서의 대표적인 모델은 롤렉스의 밀가우스와 IWC의 인제니어이고 오메가는 레일마스터가 있었습니다. 인제니어는 MRI를 견딜 수 있는 수준까지 발전했으나 자성에 강한 쿼츠 등장에 따라 내자성시계의 효용성이 줄어들며 단종에 들어가는데요. 오메가가 아쿠아테라 15,000가우스로 들고나온 새로운 내자성시계는 기존의 것들을 훨씬 상회하는 수준입니다. MRI를 견디는 인제니어의 최고 내자성능이 500,000A/m인데 반해 15,000가우스는 약 1,200,000A/m이므로 MRI를 견뎌내고 남습니다. 실제로 오메가에서 MRI 실험을 해 본듯한데 별 문제 없이 시간을 표시했다고 하죠. 이것이 가능한 이유는 헤어스프링, 이스케이프먼트, 갖가지 축을 실리시움 혹은 내자성부품으로 사용하면서입니다. 자성을 먹었다라고 표현할 때 가장 흔하게 나타나는 증상인 헤어스프링이 들러붙는 일이 실리시움 헤어스프링 소재에서 나타나지 않으니까요. 그러면서 연철 이너케이스와 솔리드 케이스 백을 버리고 시스루 백을 사용하는데 이는 자성의 차단에서 투과로 내자성기법의 패러다임이 변화했음을 시사합니다.

깨지지 않는 케이스 : CX 스위스 밀리터리 20000피트

피트 단위로는 느낌이 잘 오지 않으니까 미터로 환산하면 20,000피트는 6,000미터쯤 됩니다. 이름은 6,000미터 방수가 되는 시계라는 뜻인데요. 롤렉스 씨드웰러 딥씨가 3,900미터, 위블로의 킹 파워 오셔노그래픽 4000이 4,000미터 방수를 이룬바 있습니다. 롤렉스의 경우 서브마리너 계열은 ISO 6425를 기준으로 방수 테스트를 한다고 하는데, 씨드웰러 딥씨도 여기에 해당한다면 약 4,900미터 방수가 가능하다는 이야기인데요. 확인된 바는 없습니다. CX 스위스 밀리터리 20000피트는 ISO 6425 기준으로 6,000미터 방수가 됩니다. 일반방수 기준이라면 7,500미터의 방수가 가능하며 이 시계가 ETA의 칼리버 7750을 탑재한 크로노그래프인 점을 고려하면 더욱 놀라운 수치입니다. 푸시 버튼은 물이 침입할 수 있는 또 다른 가능성이 되며 방수에서는 어김없는 핸디캡이니까요. 쿼츠 무브먼트로는 12,000미터에 도달한 메이커가 있지만 기계식에서는 최고 수준의 방수능력입니다. 외부 수압을 내부에서 상쇄하기 위해 실리콘 오일을 주입하거나 할 수 없는 기계식에서 정공법으로 승부해 얻는 결과인데요. 덕분에 케이스와 사파이어 크리스탈은 단위당 압력을 견디기 위해 엄청나게 두껍습니다. 마치 핵폭탄에도 견딜 수 있는 벙커 같군요.

투르비용의 끝 : 안토니오 프레지우소의 투르비용 오브 투르비용

투르비용은 2000년 중반 붐이 일어나며 급격하게 진화합니다. 다양한 방식으로 진화를 이뤘는데 그 하나가 다축 투르비용이라고 하는 입체적인 회전을 하는 투르비용입니다. 예거 르쿨트르와 프랑크 뮬러가 경쟁했고 프랭크 뮬러가 내부사정으로 삐걱거리는 사이 현 시점에서는 예거 르쿨트르가 정점에 올라있는 것 같습니다. 또 하나는 단일축이면서 여러 개의 케이지를 갖춘 멀티 케이지 투르비용입니다. 대표적인 메이커가 로저 드뷔인데요. 간혹 다축 투르비용과 단일축 투르비용을 함께 사용하는 해리 윈스턴의 히스토리 오브 투르비용 같은 모델도 있습니다. 멀티 케이지 투르비용은 케이지가 많아야 두 개였는데, 이에 도전장을 내민 인물이 안토니오 프레지우소였습니다. 세 개의 케이지를 지닌 그랜드 투르비용 스포츠 같은 모델을 선보인 바 있습니다. 이번에 내놓은 투르비용 오브 투르비용은 이름 그대로 투르비용 중의 투르비용이 될 것 같습니다. 세 개의 케이지가 회전하며 어떤 의미에서 또 하나의 케이지인 다이얼 전체가 회전하는데요. 그간 보여왔던 안토니오 프레지우소의 투르비용의 최종작이자 이 계열 투르비용으로는 현 시점에서 가장 진화한 모델이지 싶군요.

잘보고갑니다^^